Il triennio di collaborazione con Enzo Toma – intervista di Lorella Barlaam

«Il teatro come strumento terapeutico si è sempre interessato della diversità, ed è stato sempre usato da chi opera nei settori educativi come strumento di socializzazione e recupero della diversità», scrive Enzo Toma, considerato il maggiore esperto di teatro del disagio d’Italia, che ha lavorato come attore – regista al Teatro Kismet OperA di Bari, dirigendo il progetto “Teatro e Handicap” e dal 1983 conduce laboratori teatrali con attori portatori di handicap e laboratori di ricerca e formazione teatrale per attori e operatori, sia in Italia sia all’estero. Che però così continua: «personalmente non è questo il piano che mi interessa, ma quello puro del fare teatro».

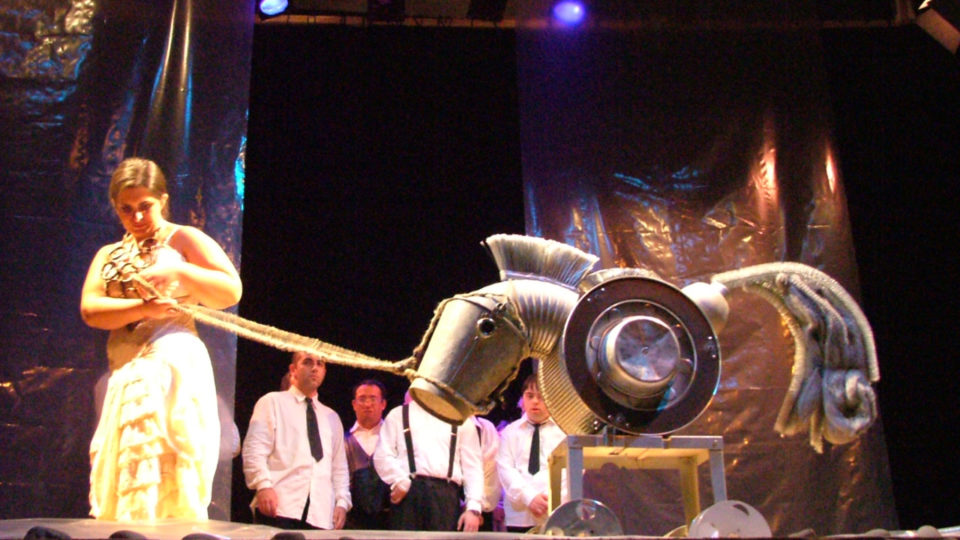

Nel 2006 il lavoro condotto da Enzo Toma sulle Troadi di Euripide con il Laboratorio Psicosociale Alcantara si è concretizzato in uno spettacolo, La stanza vuota, rappresentato al Teatro degli Atti di Rimini e in seguito presentato alla Rassegna Teatrale “Altre espressività” di Gorizia. Mentre nel 2007 ha lavorato con un gruppo costituito da 11 adolescenti, portando in scena l’Edipo Re di Sofocle, Edipo 2007, che ha avuto diverse repliche, anche questo scelto per la rassegna di Gorizia. Nel 2008, il suo viaggio con il gruppo disabili intorno alla Medea di Euripide è approdato a Medea Circus.

Un triennio di collaborazione in laboratori e spettacoli tessuti attraverso un dialogo continuo con i conduttori del laboratorio, il regista, la drammaturga, i musicisti. A partire dalla scelta e traduzione dei testi alla ricerca dei “motori” che fondano i momenti del laboratorio, dall’elaborazione dei nuclei tematici del mito e della tragedia all’individuazione delle “parole antiche” che fondano il gesto teatrale, fino ad arivare a una partitura di gesti, musica e parole. L’esperienza dell’incontro con Enzo Toma, assai positiva, ha fermato nella memoria del gruppo “figure”, consapevolezza nello stare in scena e nuove “tecniche” del corpo, entrate nel lessico e nella grammatica teatrale di quella che da allora ha preso le caratteristiche di una vera “compagnia”.

Enzo, cosa ti è rimasto, di quell’incontro?

«Ne ho un ricordo molto vivo, vivido; in realtà quell’esperienza è stata assai importante su alcuni piani. In primis, quello di un lavoro con il disagio psichico e mentale che conviveva con una leggerezza particolare: gli operatori erano estremamente disponibili, come se non ci fossero pregiudizi, e questo era il tessuto ottimale che aveva preparato la nostra coppia, Damiano ed Anna; il lavoro poi arrivava al momento giusto del loro percorso. La cosa più importante però è stata l’incontro con la classicità, una cosa non da poco, con te che ci hai dato la possibilità di leggerla e di relazionarla con la grandezza attoriale di chi si ritrova a dialogare con la sua intimità più profonda. Questo ci ha aperto una profondità affascinante…

E poi il clima che c’era permetteva la possibilità di indagare temi, farsi affascinare da cose apparentemente fragili, leggere… ricordi Domenico? Che nel bel mezzo delle prove si metteva a parlare per i fatti suoi, poi con estrema naturalezza entrava nel personaggio, era il personaggio… tutto questo faceva scattare possibilità, c’era una leggerezza nel diritto di cittadinanza di questi attori, la possibilità di un’apertura mentale…»

Quale percorso hai compiuto con loro, attraverso quali step?

«Come dicevo, un passaggio importante è stato poter indagare la classicità insieme a loro.

Io lo sospettavo, che fossero i compagni adatti per questo viaggio. Per affrontare le “parole antiche” occorre essere incoscienti, rischi ad ogni passo di essere travolto, perchè sei piccolo rispetto alla materia che tratti; i nostri attori, invece, possono dialogare alla pari con gli eroi della tragedia, perché appartengono allo stesso tempo, sono depositari di un dio misterioso che parla per loro, attraverso di loro. Parlano letteralmente la stessa lingua: la parola che in bocca a loro suona naturale, perché in loro c’è un’assenza totale di quella retorica di cui noi non riusciamo a spogliarci anche se vogliamo, messa in bocca a attore “normodotato” se va bene è scolastica. Perché non ci si può spogliare di ciò che si è. Certo: i più intelligenti portano avanti questo tentativo, ma sicuramente in loro questa nudità c’è già, meravigliosa… Ho uno stupendo ricordo di “Medea Circus”, perché veramente aveva vita, grazie a tutti loro, perchè non sono depositari di una maestria sull’argomento ma si trovano in una crisi in cui devono reinventarsi, e lo fanno. Ma la vita dei nostri attori è costantemente in difficoltà. E invece il nostro aver coscienza della crisi ci impedisce di sfruttarla come opportunità».

Quali sono, se ci sono, oggi gli spazi e le possibilità per questo teatro della diversità?

«Il teatro è comunque un’espressione della cultura borghese, c’è poco da fare, che gli dà spazio ma senza esagerare troppo. E va benissimo che i disabili facciano teatro, ma è un teatro che muore su se stesso ogni volta che nasce…»

Come è cambiato il tuo lavoro, da allora?

«Il mio lavoro, in sé, non è cambiato molto, sono cambiate le sue condizioni, indipendentemente da noi, per quello che dicevamo prima: viviamo in una cultura borghese che considera marginali gli esperimenti. Così ci troviamo sempre allo stesso punto e ogni volta si ricomincia con nuove presenze.

Non c’è mercato, non c’è modo di confrontarci sul lungo periodo, cambiano gli attori, gli operatori… anche negli Oiseau mouche gli attori non sono mai gli stessi…

Le esperienze di comunità teatrali come quelle raccolte intorno a Barba, a Grotowski non sono più possibili, l’unica esperienza simile che c’è in Italia è quella di Pippo Delbono, altrimenti ogni anno si ricomincia con persone nuove… e ormai abbiamo capito che l’ipotesi di Grotowski di fermarsi e lavorare nello stesso posto per il teatro è un po’ una morte, devi avere l’opportunità di andare e cambiare».

Cos’è, per te, il laboratorio teatrale, e quale il tuo ruolo all’interno delle dinamiche che si creano?

«È una grande opportunità, e l’educatore che si prende cura del disabile ha con lui un rapporto educativo quasi ‘erotico’, mi si passi l’esempio un po’ forte… in realtà noi artisti li vampirizziamo un po’, ma con onestà. Inoltre una dinamica ‘amorosa’ del mettersi in rapporto è la stessa forza del teatro, unica arte che non può prescindere dal consenso, perché non puoi recitare senza pubblico, e nel momento in cui non puoi prescindere dal pubblico non puoi prescindere dal consenso…

Il laboratorio-handicap può diventare anche uno specchio impietoso delle tue miserie. Mi viene in mente ad esempio quella volta che a Bari stavamo provando Vangelio, con 5 attori disabili e 2 normodotati, e che arrivati alla strage degli innocenti una di loro, Rosaria, s’è messa a cantare ninna nanne. Era in scena ma nessuno la ascoltava, anzi, tutti la scansavano… e una ragazza Down a un certo punto è sbottata: “non è colpa tua se sei stonata”… non cercavamo quella scena, ma è nata…

Le persone diversamente dotate sono operatori ecologici del sentimento, spazzini… si accorgono di quello che è pattume, e da questo punto di vista sono meravigliosi; perché non sempre in noi questa lente si mette a fuoco».

Come si passa dal laboratorio allo spettacolo, e perché questo passaggio è importante?

«Perché va fatto? Perché dopo l’accumulo c’è bisogno di una ‘scarica’, è come per lo scienziato che fa calcoli e li ripete e si affina sempre di più ma deve arrivare all’esperimento… Lo spettacolo bisogna tentarlo, e quasi speri che non venga fuori, così puoi rimetterti in gioco.

Ed è importante farlo tenendo fuori i nostri attori dal confronto abilità/non abilità cognitivo meccaniche… in teatro siamo riusciti a costruire bellezza concreta, rubando le loro condizioni, non scimmiottando dei saperi.

Ogni spettacolo nasce non appena entro nella stanza del laboratorio, il primo giorno. Lo capisco dalle prove, che cosa c’è da costruire, il resto è un giocare restando in quell’ambito, con azioni collettive e singolari che diventano collettive, che troviamo dal laboratorio in contesti diversi e che poi metto insieme, come un regista. Non seguo una struttura narrativa, dispongo solo dei cuori che poi indago».

Esiste, secondo te, un tuo ‘metodo’ specifico? E come si configura?

«Credo che ne esista uno, sì, mi sono confrontato con altre situazioni e ho scoperto che c’è.

Io cerco di lavorare in rapporto uno ad uno, un operatore e un allievo, massimo uno a due… e nell’ambito di questo rapporto costruisco dei giochi in cui l’operatore si mette al servizio dell’handicap senza poter entrare nella comunicazione verbale. Con una assoluta libertà di sbagliare. L’unico atto creativo, infatti, lo compiamo nell’errore, e mentre però i normodotati per l’errore cercano soluzioni, l’handicap nell’errore ci resta per tutto il tempo che serve…

Io chiedo agli operatori solo di stare attenti a osservare, di non ostinarsi, di continuare intanto a camminare restando distribuiti nello spazio, sempre disponibili per cambiare progetto, come accade ai portatori di handicap.

Non faccio prove per trovare un’esattezza, ma gioco sulle atmosfere, e le cose vengono apprese per osmosi, in modo non meccanico, quasi attraverso i neuroni-specchio, guardando il corpo dell’operatore di fronte che fa qualcosa senza spiegarla, mettendosi in gioco anche lui».

Enzo, chi sono stati i tuoi Maestri, attraverso quale percorso artistico e culturale sei arrivato al teatro ragazzi e al teatro della diversità?

«Io ho avuto due grandi Maestri: nel campo dell’animazione Franco Passatore, di cui sono stato braccio destro a Torino, che aveva una visione concreta. Lui per i ragazzi d’una periferia disagiata era capace di mettersi a costruire un villaggio indiano – ad esempio -, cosa che oggi sarebbe rivalutata come condizione metaforica, mentre lui era per una specie di pedagogia sociologica, o socio-pedagogia; l’altra è stata Anna Sagna, maestra di danza di testo e regia, un’artista vera che è stata allieva di Felice Casorati. E anche un’aristocratica, cui non interessava nulla del successo, perché alla fine credo che solo chi non ha niente e gli aristocratici ormai possono fare quello che vogliono… “se piace a tutti non va bene!” mi diceva sempre.

Per quanto riguarda l’handicap, invece, non ho avuto maestri e mi sono inventato tutto io da solo.

Non ho nemmeno deciso di occuparmene: facevo parte del Gruppo di Danza Contemporanea “Bella Hutter” di Torino, dove ero stato insegnante di sostegno, e un giorno è arrivata la richiesta di un laboratorio per disabili. Hanno mandato me, perchè i miei compagni non avevano mai lavorato con la disabilità… così mi sono presentato a questo centro, in calzamaglia. E mi sono trovato di fronte 15 adulti che mi guardavano come un deficiente. Ho deglutito, ho capito che non andava bene, e ho cominciato a inventarmi cosa fare. Non avevo a che fare con adulti/bambini, come avevo immaginato, ma con adulti che interagivano ognuno nel suo modo particolare con uno sconosciuto… il punto di partenza è stato che il diversamente abile ero io. E che nell’occhio di ognuno di loro non vedevo una conferma, ma una rilettura in un linguaggio ignoto. Da lì è partita la mia indagine per scoprirlo. Ma credo che un codice non ci sia, sono tutti “pezzi unici”.

È un grande tema, quello dei loro linguaggi, tutti diversi e tutti legittimi, che abbiamo esplorato come Kismet nel convegno “Segni dell’anima”, cui hanno partecipato psicolinguisti, semiotici, psichiatri, mentre io sono intervenuto per dar loro, attraverso la mia esperienza, una possibilità di leggerli.

Tutte esperienze se fossimo stati in America, in cui Bob Wilson per anni ha lavorato con un diversamente abile, producendo video importanti, avrebbero avuto altri risultati…»