Il “metodo Alcantara” | quando la meta cammina accanto…

>>> di Lorella Barlaam

L’associazione Alcantara opera sul territorio di Rimini da trent’anni. Alla radice, una proposta metodologica sperimentale e duttile, basata su una solida riflessione teorica e tecnica – i fondatori dell’Associazione hanno una formazione specificamente pedagogica – declinata a partire dall’animazione teatrale fino alla formazione di genitori e docenti, alla produzione di spettacoli per bambini, all’alfabetizzazione teatrale con l’organizzazione di rassegne di Teatro Ragazzi.

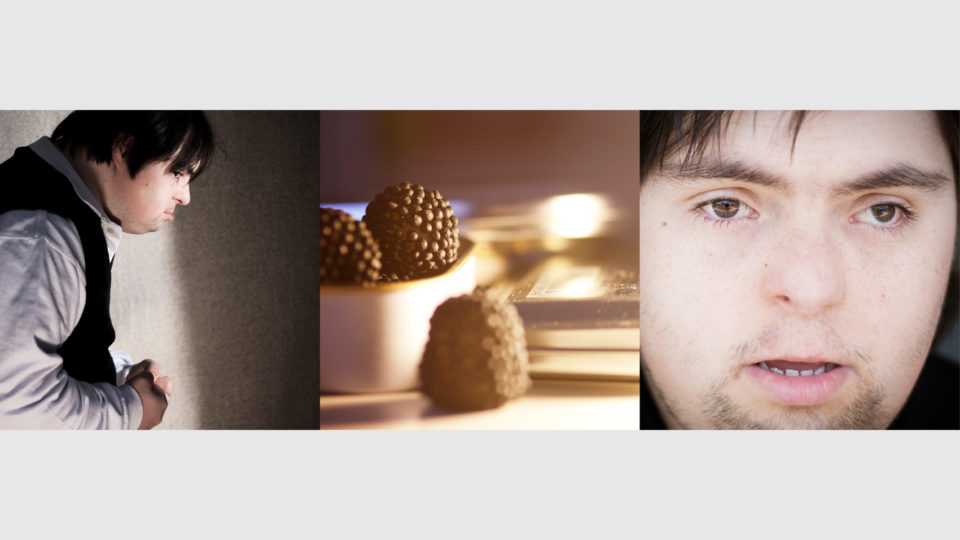

Ma soprattutto Alcantara è Laboratorio Stabile. Dove per Laboratorio si intende uno spazio di fiducia, non giudicante, in cui la sperimentazione di tecniche e linguaggi specificamente teatrali ha il fine di favorire l’espressione, la comunicazione e la socializzazione, rivolto a bambini e adolescenti e dal 1997 alla disabilità psichica. Un’apertura che ha generato nuovi percorsi ed energie, in un intrecciarsi di rimandi che ha creato uno specifico linguaggio teatrale, una possibilità di esprimere, di significare quello che non si può dire solo con le parole.

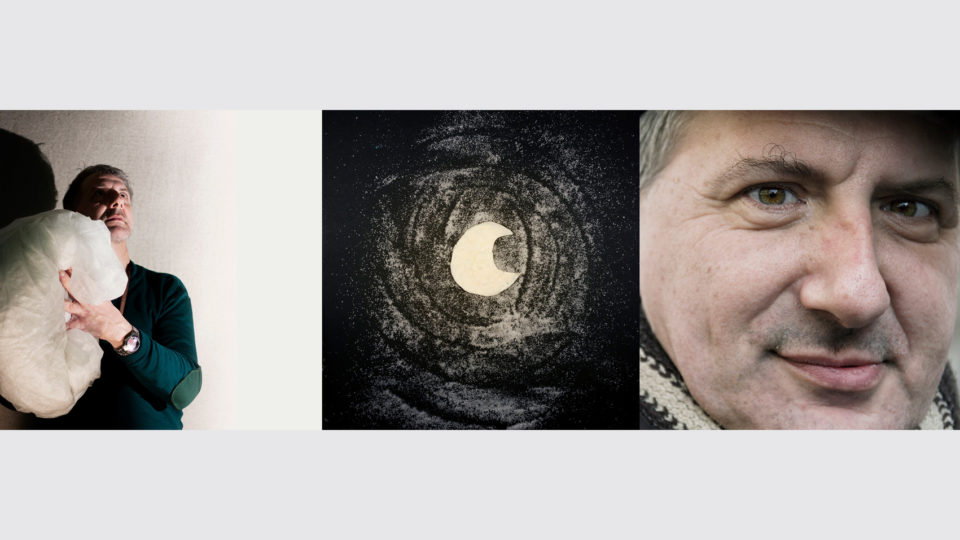

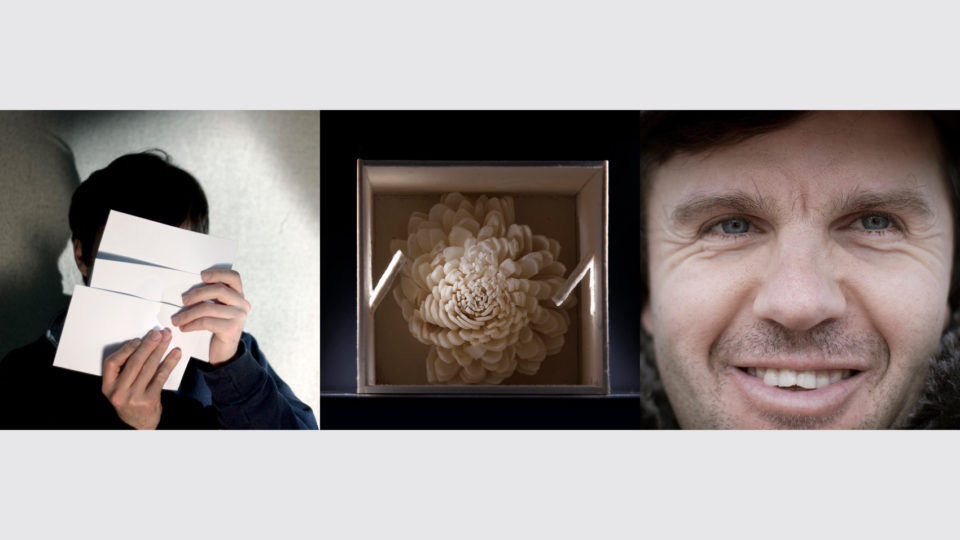

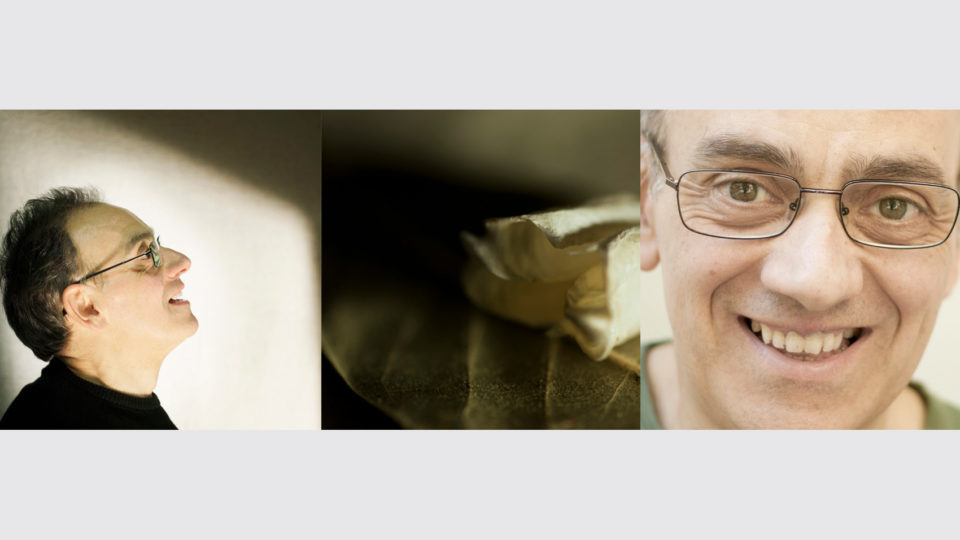

Il Laboratorio psico-sociale non è stato solo un’officina di percorsi espressivi, che hanno “contagiato” altri laboratori rivolti a diverse disabilità fisiche o psichiche, ma ha maturato al suo interno una comunità teatrale, formata dagli attori diversamente abili e dalle educatrici/educatori che condividono da anni il lavoro, impegnate in una formazione continua “sul campo”, dal conduttore del laboratorio, Damiano Scarpa, che ne cura le regie, da Anna Pizzioli che ne elabora i testi. Quasi una “compagnia stabile”, in cui ognuno dei ruoli è vissuto come necessario e paritario, e l’ascolto e il rispetto per il lavoro di tutti è avvertibile come quel “rapporto sottile e sensibile che si instituisce tra persone che lavorano insieme in un clima di fiducia reciproca” di cui scrive Peter Brook.

Se per “teatroterapia” si intende il mettere in opera una metodologia riproducibile che si basa sulla ibridazione delle tecniche del teatro d’avanguardia del novecento con quelle delle terapie di gruppo no, non è “teatroterapia” quella di Alcantara. Anche se il teatro è altrove strumento specifico di recupero del disagio, l’obiettivo del lavoro di Alcantara è la ricerca di una maieutica della diversità. Diversità di cui il teatro si fa insostituibile strumento di elaborazione. Ogni deviazione che viene interpretata come espressione dell’handicap, non come tentativo di elaborare un passaggio, una crescita, trova nel laboratorio uno spazio di espressione. L’equazione fa così perché è così viene ribaltata. I modelli formativi nei quali sono tradizionalmente incanalati i disabili hanno come fondamento il saper fare, l’acquisizione di competenze che lasciano alla immagine di sé e del corpo rispetto alle dinamiche sociali uno spazio residuale, ancora più carente perché affidato ad una corporeità comunque in difficoltà. Anima del “metodo Alcantara”, invece, è la dimensione del saper essere. “Metodo” nel senso etimologico del methòdos greco, un “procedere indietro per indagare” un “modo per investigare”, cammino da percorrere e continuamente ripercorrere. Insieme. Un lavoro che non è addestramento da educatore ad educato, mediante la riproduzione di moduli o esercizi che utilizzano differenti tecniche espressive, ma un uso di queste per indagare le diverse possibilità del movimento, che può diventare gesto, della parola, delle narrazioni messe a disposizione come materiale per immaginare, per esprimere. Dei diversi sguardi degli educatori, artisti, attori, musicisti e registi, come Antonio Viganò, Enzo Toma, Antonio Catalano, Alessandro Serra, che si sono affiancati al laboratorio con stage di approfondimento e regia di spettacoli.

E che ri-nasce continuamente dall’ascolto empatico di tutti gli attori del laboratorio, dalla “cattura” dei campi di energia e di senso, dalle relazioni che si intrecciano qui ed ora.

Non c’è soluzione di continuità tra le ore di laboratorio e la costruzione teatrale in divenire: tutto costituisce un unico processo dinamico, officina di una drammaturgia condivisa. “Il linguaggio delle prove è come la vita stessa: si serve di parole ma anche di silenzi, stimoli, parodia, risate, infelicità, disperazione, franchezza e dissimulazione, attività e lentezza, chiarezza e caos. L’atto di mettere su uno spettacolo è sempre una forma di gioco”, per dirla con Brook.

Così, negli anni, il gruppo ha accumulato un bagaglio ricco e complesso, che ha permesso di andare oltre l’uso razionale e prevalente della parola liberando la presenza e l’energia espressiva del corpo, che si fa segno. Il lavoro teatrale così strutturato non maschera i tratti della diversità ma aiuta a tirarne fuori una precisa identità artistica. Rompere lo schema del bello, delle forme compiute restituisce al corpo il suo dàimon: farsi poesia nel momento in cui diventa narrazione, storia, memoria. “Un gesto è affermazione, espressione, comunicazione e anche manifestazione personale di solitudine – è sempre quello che Artaud definisce un segnale attraverso le fiamme – che però, quando il contatto è stabilito, implica una condivisione della propria esperienza” scrive Peter Brook. Un corpo che può manifestare la sua relazione col mondo, attraverso il teatro, è un corpo che si fa segno. E chiede e permette agli spettatori di entrare in relazione con altri modi/mondi d’essere.